„Ja, Endzeit.“

Am Ende kehrt er noch einmal zum Anbeginn zurück. Der Kreis schließt sich. Wie bei einem Ring oder einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt und die einst in das Holz vieler norwegischen Stabkirchen hineingeformt wurde. Und wenn die Midgardschlange, das furchteinflößende Wesen aus der nordischen Mythologie, ihren Schwanz loslässt, beginnt der Weltenbrand, wie es in den uralten Mythen heißt. Skråpånatta wird das Ende aller Tage im letzten Band der Schwesterglocken-Trilogie genannt, das auch den kleinen Ort Butangen im Gudbrandsdalen nicht verschont.

Noch einmal zurück ins Jahr 1613

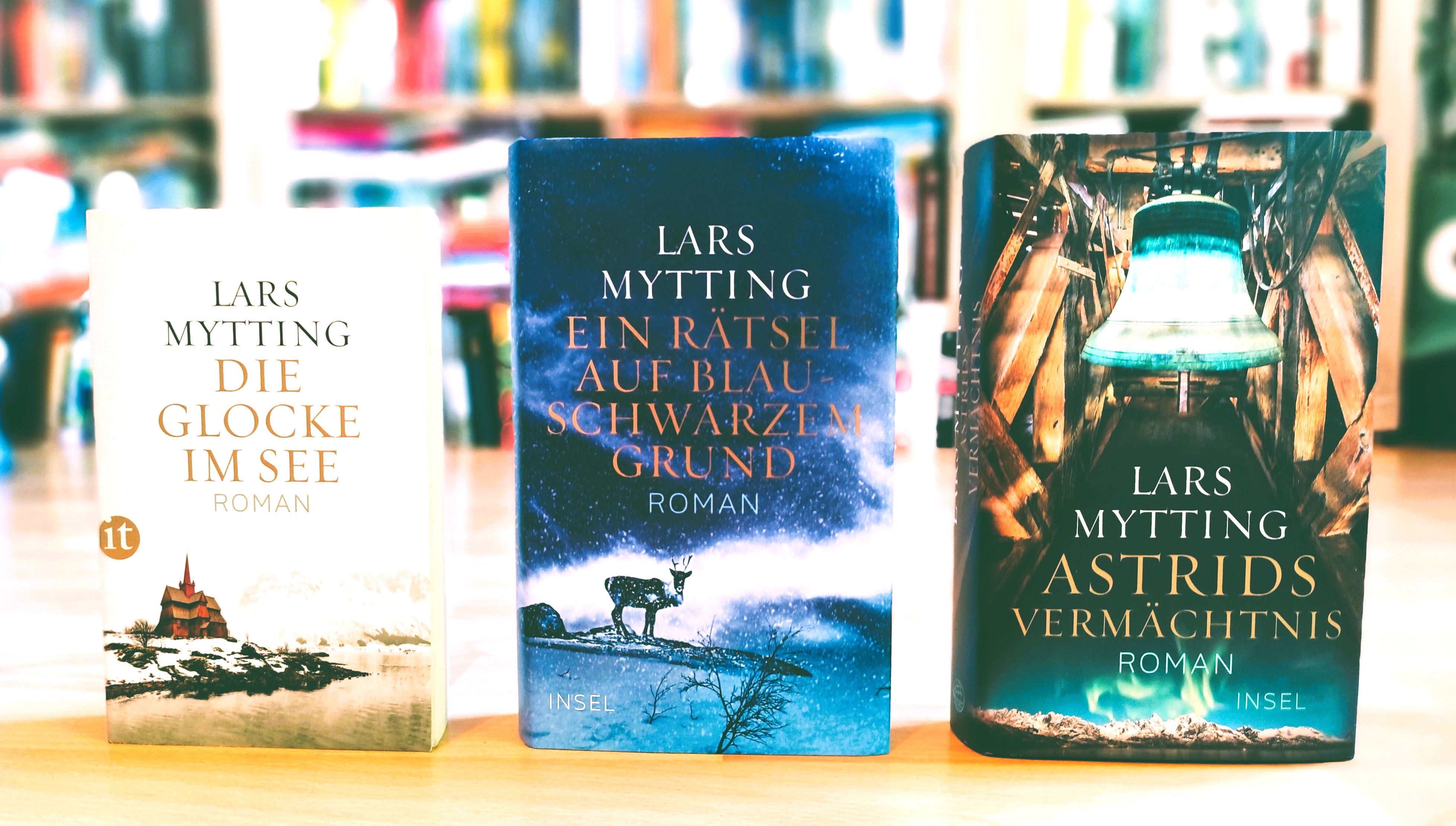

Acht Jahre hat der Norweger Lars Mytting an der dreiteiligen Romanreihe geschrieben, die mit „Die Glocke im See“ ihren Anfang nahm und nach „Ein Rätsel auf blauschwarzem Grund“ nun mit „Astrids Vermächtnis“ ihren Abschluss findet. Doch ehe Mytting die Geschichte weitererzählt, führt er noch einmal weit zurück in das Jahr 1613, in dem alles begann. Jenem Jahr, als Eirik Heknes Frau Astrid nach der Geburt der Töchter Halfried und Gunhild im Wochenbett stirbt. Zwillinge, die körperlich miteinander verbunden sind, die deshalb als Teufelswerk gelten, aber vom Pfarrer vor dem Tod bewahrt werden. Gemeinsam weben die Schwestern jahrelang an einem rätselhaften Teppich. Als Gunhild und Halfried schließlich sterben, lässt ihr Vater zwei Glocken zur Erinnerung an sie gießen.

Mehr als 300 Jahre liegen zwischen den damaligen Geschehnissen und den Ereignissen, die Mytting nun im Abschlussband erzählt und die gleichzeitig Erfüllung jener Prophezeiung sind, die der Teppich verkündet. Der Weltenbrand ist gekommen. Wenige Monate nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs überfällt die deutsche Wehrmacht Norwegen, auch Butangen erreichen die Truppen. Fünf Jahre Besatzung, Tod und Zerstörung folgen, eine dunkle Zeit, in der die Nazis die norwegische Kultur verherrlichen, sie zugleich für ihre Zwecke vereinnahmen und missbrauchen. Arier-Vereine und Thule-Gesellschaften werden gegründet, die Runen zum Kult erhoben. Die Stabkirche, die einst von Gerhard Schönauer von Butangen nach Dresden versetzt worden war, wird zu einem Museum erklärt.

Doch die Nazis haben auf ihrer Suche nach besonderen Stücken nicht mit Widerstand gerechnet. Astrid, Tochter von Jehan und Kristine, Enkelin von Gerhard Schönauer und Astrid Hekne, sowie der mittlerweile betagte Pfarrer Kai Schweigaard verstecken sowohl den Teppich als auch die Glocke, die nach Dresden gebracht werden soll, um das Bronze-Paar zu vervollständigen. Doch es gibt einen Verräter, der das Versteck der Glocke preisgibt und dem Astrid nahe steht.

Krieg, angst, Unsicherheit

Viel Gewalt beherrscht den dritten Band. Astrid verliert ihre beste Freundin durch die Bombardierung von Elverum, sie wird später den Widerstand unterstützen und gefoltert werden, ihr Bruder, mit einem Zeichentalent gesegnet, verliert eine Hand im Krieg. Angst und Unsicherheit vor den Schikanen prägen die Jahre. Keiner weiß, ob er den nächsten Tag überleben wird. Während die einen sich gegen die Besatzer stellen, kollaborieren andere aus den unterschiedlichsten Gründen mit den Deutschen. Mytting zeigt deutlich auf, wie verschieden die Menschen damals auf Krieg und die Besatzung reagiert haben. Keiner bleibt in dieser Zeit unversehrt, ob seelisch oder körperlich.

„Das Böse kehrt stets in anderer Gestalt wieder, darum können wir nicht aus der Geschichte lernen. Was wir erkennen müssen, ist der Hass in uns selbst.“

Wie in den beiden anderen Bänden wird ein Kontrast besonders hervorgehoben: der zwischen Tradition und Moderne. Telefon und Autos haben Butangen erobert. Jehan baut eine Straße hinauf zu den Almen. Der Tourismus in Norwegen beginnt aufzublühen. Tradition – das ist das Bewusstsein um die Vergangenheit der Familie, um die Erinnerungen Schweigaards an Astrid Großeltern und seine Suche nach der Wahrheit. Was war damals wirklich mit den Schwestern geschehen? Neben der Stabkirche und den Glocken bildet der Pfarrer das verbindende Element aller drei Bände. Eine Figur, die beeindruckt, am Ende womöglich sogar zu Tränen rührt. Eine imponierende Lichtgestalt, die für Menschlichkeit einsteht. So sind Astrid und Kai die Hauptfiguren der Handlung, um sie herum und eher in der zweiten Reihe die Mitglieder der Hekne-Familie, denen aufgrund ihres Einflusses und ihres Wohlstands – mit ehrlicher Arbeit errungen – im Ort zunehmend auf Feindseligkeit und Missgunst entgegenschlägt, sowie eine Reihe Einwohner Butangens, darunter imposante Gestalten wie der Isum-Kraftprotz oder die Røhmes, die im Pfarrhof arbeiten.

„Dennoch war der Krieg zu etwas geworden, das einfach war. Ähnlich wie das Wetter. Immer zugegen, immer wechselnd, stille Tage, nach denen es nie lange dauerte, bis neues Elend eintrat.“

Mytting, 1968 in Fåvang geboren, ist ein Kind des Gudbrandsdalen; aufgewachsen mit dieser ostnorwegischen Landschaft und den Geschichten der Orte, die ihm seine Mutter erzählt hatte, wie er in seinem Nachwort schreibt. In der Sprache der Protagonisten spiegelt sich denn auch der Dialekt der Gegend – von Hinrich Schmidt-Henkel vortrefflich ins Deutsche übertragen – wider. Der Norweger, der als Lektor arbeitete, debütierte 2006 mit seinem Roman „Hestekrefter“ („Fyksens Tankstelle“, „Die Tankstelle am Ende des Dorfes“). Bekannt wurde er in Deutschland vor allem mit seinen Büchern „Der Mann und das Holz. Vom Fällen, Hacken und Feuermachen“ und „Die Birken wissen’s noch“ (beide Insel). Mytting zählt mittlerweile zu den erfolgsreichsten norwegischen Autoren im Ausland. Seine Bücher sind bisher mehr als eine Million Mal verkauft und in 23 Sprachen übersetzt worden.

Grossartiger Erzähler

Auf die Frage, ob man diesen dritten Band ohne die beiden vorherigen lesen kann, gibt es eine Antwort: Ja, man kann, man sollte es jedoch nicht, denn man würde vieles versäumen. Vor allem eine faszinierende Geschichte eines großartigen Erzählers, die wohl jeden Leser förmlich einnimmt und der man kaum entrinnen kann und mag. Mytting gelingt es vortrefflich, Melancholie und Humor zu verbinden, mit dieser drei Jahrhunderte umspannenden Geschichte und den Schicksalen der Figuren viele Themen und Ereignisse auf epische Art und Weise zu vermitteln. So schreibt er im Abschluss von der unfassbaren Zerstörung Dresdens vom 13. bis 15. Februar 1945. Neben Norwegen und Deutschland führt der Roman zudem nach Schottland, wo Jehans Bruder Victor lebt, dessen Familie ebenfalls nicht unberührt vom Krieg bleibt.

Leid und schmerzliche Verluste ziehen sich denn wie ein roter Faden durch diese Trilogie der großen Gefühle mit ihren mehr als 1.600 Seiten. Keine Generation bleibt von tragischen Ereignissen verschont, wobei jede Generation auch Freundschaft und Loyalität, Liebe und Menschlichkeit erfährt. Das Ende hat Symbolkraft. Die Glocken verschmelzen miteinander, sind verbunden wie ihre Namensgeberinnen. Und eine neue Zeit kann beginnen.

Lars Mytting: „Astrid Vermächtnis“, erschienen im Insel Verlag, in der Übersetzung aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel; 653 Seiten, 28 Euro